前回は、抗がん剤治療は1回行うだけで、神経障害(CIPN)が出現することを紹介しました。

化学療法は、がん治療において非常に重要な役割を果たしますが、薬剤による副作用が患者さんや医師を悩ませることがあります。

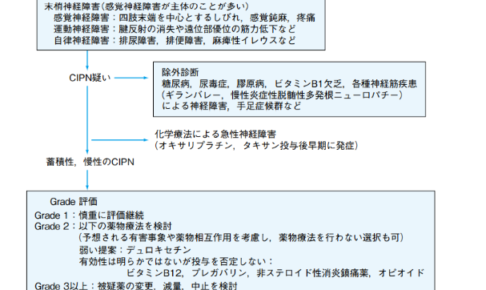

末梢神経障害は、化学療法中に発生する一般的な副作用の1つです。

この合併症は、手足の痛み、しびれ、チクチクする感覚などで特徴づけられます。

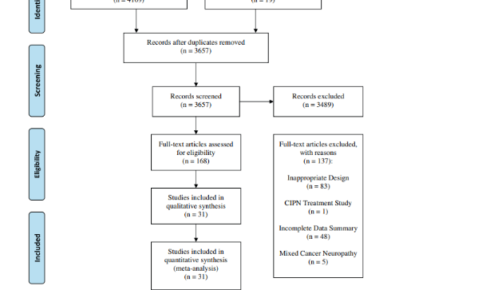

これまでの研究では、CIPNの有病率は、オキサリプラチンでは約85%~95%、シスプラチンでは約45%~98%、ビンクリスチンでは約57%~98%と報告されています。

CIPNを発症した患者さんの20%が重度の症状を示し、51%が中等度の症状を示し、29%が軽度の症状を示しました。

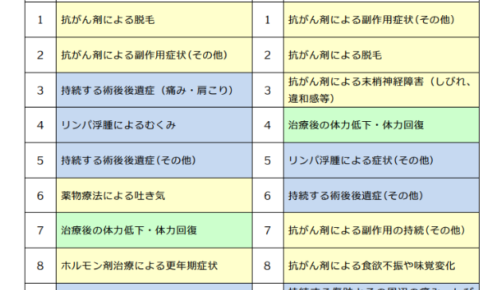

このブログでもどれくらいの患者さんがCIPNを発症しているか、どれくらい悩んでいるかを紹介しましたね。

CIPNが発生した場合、医師は化学療法の減量、化学療法の変更、または化学療法の早期中止を処方することができます。

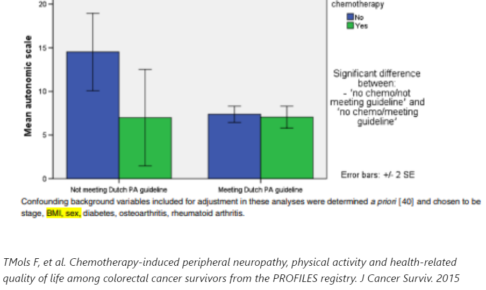

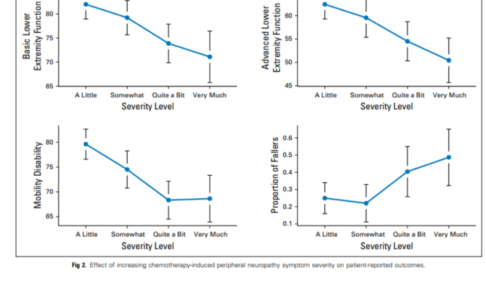

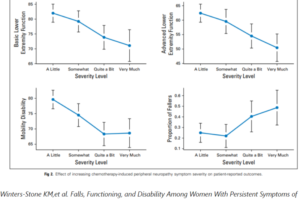

CIPNの症状である神経障害性の痛み、しびれ、チクチクする感覚、機能喪失は、患者さんの生理学的および心理学的な状態に大きな影響を与え、生活の質(QOL)を低下させます。

運動機能に関連するQOL低下が出現することは理解できますが、QOLって運動面だけではないですよね。

そこで、今回は、CIPNが心理的苦痛や睡眠障害に与える影響について調査した論文を紹介します。

休息サポートサプリメント【スヤナイトα】

今回紹介する研究の概要

今回紹介する論文は、CIPNが心理的苦痛や睡眠障害に与える影響について調査した内容になります。

「THong JS, Tian J, Wu LH. The influence of chemotherapy-induced neurotoxicity on psychological distress and sleep disturbance in cancer patients. Curr Oncol. 2014 Aug;21(4):174-80」 2014年の少し古い論文になります。

首・肩・腰の痛みを寝てるうちに治したい!

方法

中国の福州市にある4つの省レベルの病院で、2012年1月から2013年6月の間に入院した新たに診断されたがん患者さんを対象に調査が行われました。

対象となる患者さんは、化学療法を受けており、精神または心理的疾患の既往歴がなく、癌発症前に神経系疾患や糖尿病がなく、18歳から70歳までの方で、自分の癌診断を理解している方でした。

脳転移のある腫瘍や糖尿病、骨関節疾患、足の疾患、皮膚疾患のある患者さんは除外されました。

また、癌診断前に睡眠障害の既往歴がある患者さんも除外されました。

ジムもセルフエステも24時間使い放題で月額3,278円(税込)のchocozap

この調査では、「患者神経毒性質問票(PNQ)」が使用され、CIPNの症状と重症度を測定しました。

PNQは2つの項目からなる自己記入式の質問票です。

- 手足にしびれ、痛み、チクチクする感覚がありますか?

- 腕や足に力がありませんか?

これら2つの項目は次の尺度で1〜5まで評価されます:1 = いいえ、2 = 軽度、3 = 中等度、4 = 中等度から重度、5 = 重度。各患者さんのCIPNは、2つの項目のスコアを合計して評価され、最終スコアをPNQ合計スコアと呼びます。

PNQ合計スコアは2〜10の範囲であり、高い合計スコアは重度のCIPN症状を示します。

PNQ合計スコア2はグレードAと定義され、3〜4はグレードB、5〜6はグレードC、7〜8はグレードD、9〜10はグレードEです。

PNQの妥当性は多くの研究で確認されています。

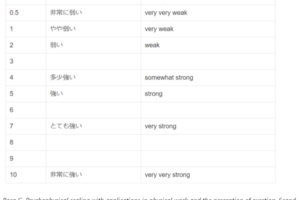

「ディストレス・サーモメーター(DT)」は米国国立包括癌ネットワークによって推奨され、「ディストレス・サーモメーター(DT)」は参加者自身が報告した苦しみレベルを測定するために使用されました。

DTは視覚的アナログスケールであり,参加者が過去7日間の苦しみレベルを0(なし)から10(極端)まで評価します。

高いDTスコアは重度の苦しみを示します。いくつかの研究では,4以上のカットオフスコアが苦しみを示すとされています。

「病院不安・うつ病尺度(HADS)」は、患者さんの不安とうつ病を評価するために使用される14項目の質問票です(不安サブスケールに7項目、うつ病サブスケールに7項目)。

不安とうつ病の両方のサブスケールのスコアは0〜21の範囲で、0〜7は無症候性、8〜10は疑わしい症状、11〜21は確実に存在する症状を示します。

この研究では、うつ病サブスケールのスコアが11を超える場合、患者さんはうつ病とみなされました。同様に、不安サブスケールのスコアが11を超える場合、患者さんは不安とみなされました。

「ピッツバーグ睡眠質指数(PSQI)」は、患者さんの睡眠の質を評価するために使用されました。PSQIは睡眠の質と量を測定する有効かつ信頼性の高いツールです。

主観的睡眠質、入眠潜時、睡眠時間、常習的睡眠効率、睡眠障害、睡眠薬使用、日中機能障害といった7つの成分スコアまたはサブスケールに分けられる19個の自己評価式質問から成ります。

7つの成分から得られる合計0〜21のグローバルスコアがあり,高いスコアは睡眠の質が悪いことを示します。

この指数の元々の著者たちは,5以上のグローバルスコアをカットオフとして,良好な睡眠者(≤5)と不良な睡眠者(>5)を区別しました。

「多次元疲労インベントリー(MFI-20)」は参加者の疲労を測定するために使用されました。

MFI-20は一般的な疲労、身体的疲労、精神的疲労、活動低下、動機低下をカバーする20項目から成ります。

各項目は患者さんが現在の状況に基づいて1(真実)から4(真実ではない)まで自己評価します。MFI-20合計スコアは20〜80であり,個人の疲労度を示します。

高い合計スコアは深刻な疲労を示します。

お名前.com

結果

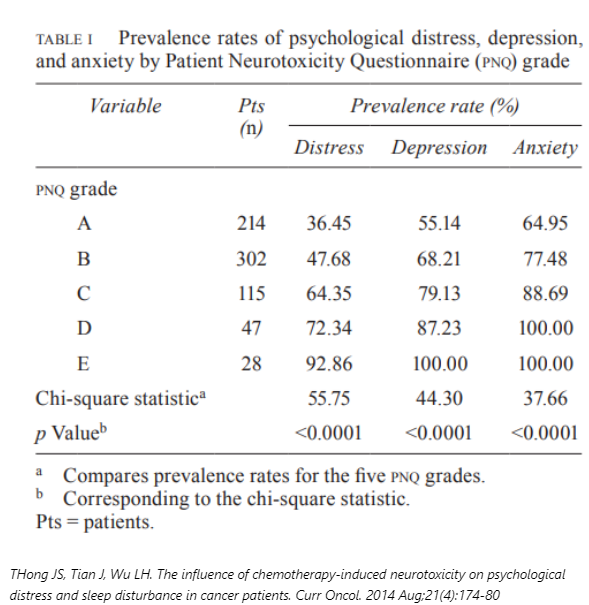

THong JS, Tian J, Wu LH. The influence of chemotherapy-induced neurotoxicity on psychological distress and sleep disturbance in cancer patients. Curr Oncol. 2014 Aug;21(4):174-80

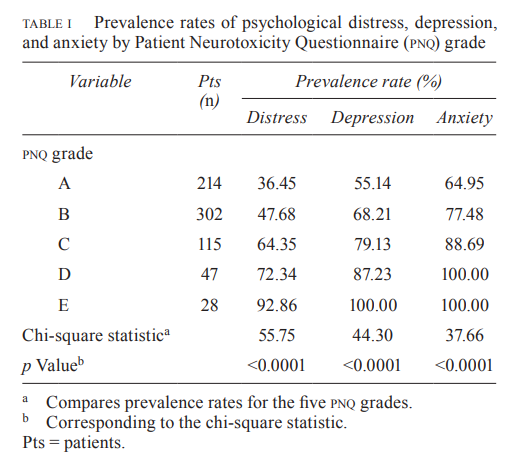

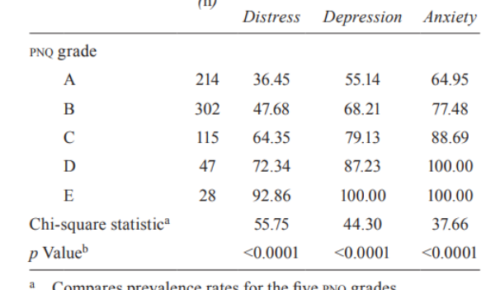

「table1」には、がん患者さんが抗がん剤治療を受ける際に起こる副作用の一つである「化学療法誘発性末梢神経障害」が、心理的苦痛、うつ病、不安、睡眠障害などと関連していることが示されています。

具体的には、「table1」には、この副作用の程度(PNQグレード)と、心理的苦痛、うつ病、不安の発生率が示されています。表を見ると、副作用の程度が高いほど(PNQグレードが高いほど)、心理的苦痛、うつ病、不安の発生率も高くなっていることがわかります。

例えば、PNQグレードA(副作用がほとんどない)の人の心理的苦痛の発生率は約36%ですが、PNQグレードE(副作用が非常に強い)の人では約93%に上昇します。

同様に、うつ病や不安の発生率も、副作用の程度が高くなるにつれて上昇しています。

病院と違い、事前の予約・通院不要【Unlace】

THong JS, Tian J, Wu LH. The influence of chemotherapy-induced neurotoxicity on psychological distress and sleep disturbance in cancer patients. Curr Oncol. 2014 Aug;21(4):174-80

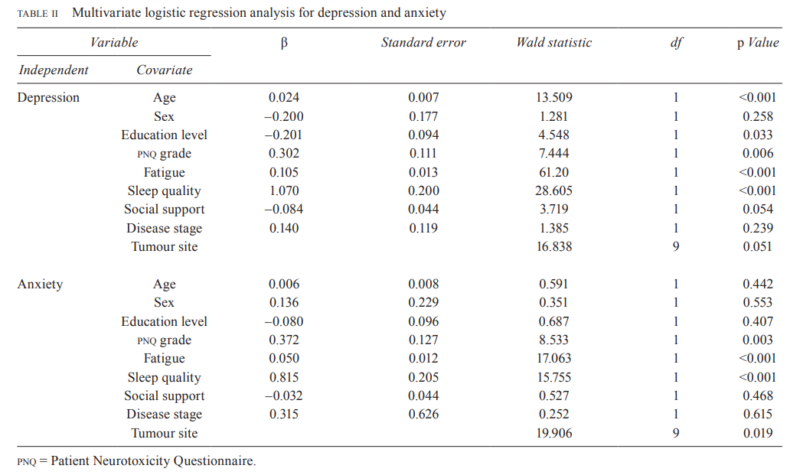

「table ii」は、がん患者さんが抗がん剤治療を受ける際に起こる副作用の一つである「化学療法誘発性末梢神経障害」が、うつ病や不安とどのように関連しているかを示す表です。

この表には、多変量ロジスティック回帰分析の結果が示されています。

この分析では、年齢、性別、教育レベル、社会的支援、睡眠の質、疲労、疾患のステージ、腫瘍部位などの要因を考慮して、化学療法誘発性末梢神経障害(PNQグレード)がうつ病や不安とどのように関連しているかが調べられています。

表を見ると、PNQグレードはうつ病や不安と有意に関連していることがわかります。

つまり、化学療法誘発性末梢神経障害が強いほど(PNQグレードが高いほど)、うつ病や不安のリスクも高くなるということです。

ぴったりの枕を自分で作る。睡眠DIYを追求した【アイメイドシリーズ】

結論

今回の結果では、CIPNの症状が強いほど、心理的苦痛や睡眠障害などのリスクも高くなることがわかりました。

では、どうすればこの副作用を軽減することができるのでしょうか?

まずは、治療を受ける際に、この副作用について医師に相談することが大切です。

医師は、副作用の程度を評価し、治療計画を調整することができます。また、副作用の評価結果は、治療プログラムを適切に修正するための重要な情報となります。

医師に症状を伝えるときはVASという症状の強度を評価しておくのもいいかもですね。

さらに、日常生活でも、この副作用を軽減するためにできることがあります。

例えば、ストレスを減らすためのリラックス方法を学んだり、睡眠の質を改善するための工夫をしたりすることができます。

CIPNの症状がある場合には、心理面や睡眠にも注意するようにしておきましょう!

睡眠を効率化する 睡眠リズム照明 トトノエライト

CIPNの発症,症状,評価についてはコチラにまとめてますので、参考にしてみてください。

CIPNの予防・治療についてはコチラにまとめてますので、参考にしてみてください。

このブログは、ガイドラインや論文などの根拠をもとに情報を発信していく予定です。

しかし、がんの病態や治療方法によっては、お読みになっているがん患者さんにはその情報が当てはまらない場合もあります。

記事の内容を参考に新しく何かを始める場合には、担当の医師や医療従事者にご確認いただくようお願いいたします。

最近のコメント