前回は骨粗鬆症のリスク因子について紹介しました。

実は、がん治療は骨を弱くし、骨粗鬆症や骨折のリスクを高める可能性があるのです。骨粗鬆症は、骨の密度が低下し、もろくなる病気で、ちょっとしたことで骨折しやすくなります。

がん治療によって引き起こされる骨粗鬆症は、「がん治療誘発性骨量減少(Cancer Treatment-Induced Bone Loss, CTIBL)」とも呼ばれます。

今回は、がん患者さんの骨粗鬆症について、その有病率や原因、リスク因子などを分かりやすく解説します。

•複数のがんで骨粗鬆症の有病率が高い傾向。特に乳がんや胃がん術後。

•乳がん治療でアロマターゼ阻害剤は骨粗鬆症リスクを高めます。

•胃がん手術後に骨粗鬆症や骨折リスクが増加します。

•高齢や低BMIなどが骨粗鬆症の危険因子。がん治療の影響も。

•DXA検査で診断、Tスコアが重要。

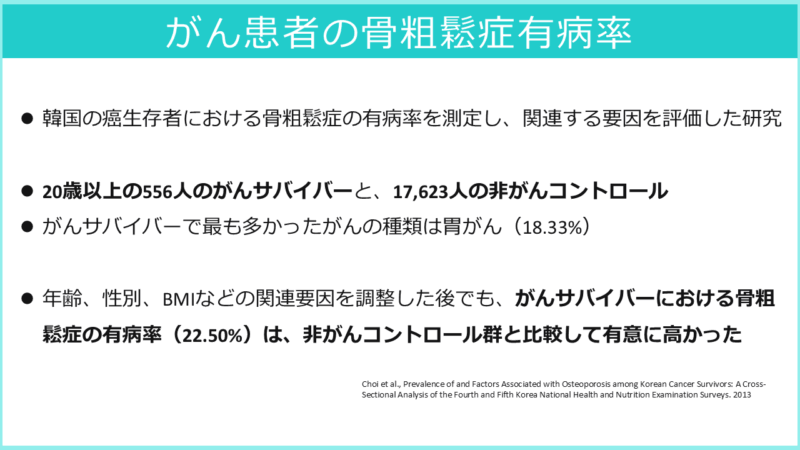

がん患者さんの骨粗鬆症の現状

骨粗鬆症は、全身の骨の強度が低下し、骨折しやすくなる病気です(Compston et al., 2019)。

日本国内でも多くの人が骨粗鬆症に悩んでおり、特に高齢になるほどその割合は高くなります。

そして、がん患者さんにおける骨粗鬆症の有病率は、一般の方よりも高いことが複数の研究で報告されています。

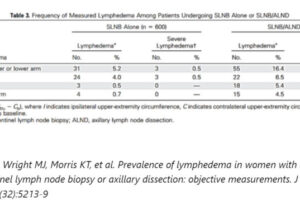

例えば、韓国で行われた国民健康栄養調査のデータを用いた研究では、がんサバイバーにおける骨粗鬆症の有病率は、がんのない人に比べて高いことが示されています(Choi et al., 2013.)。

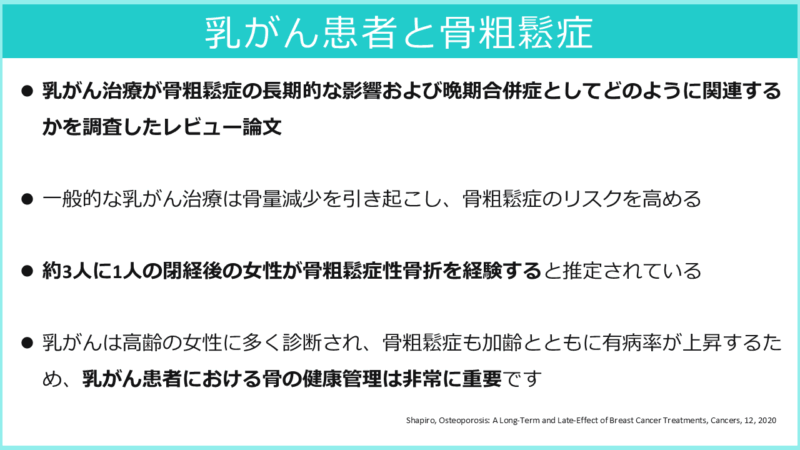

また、乳がんの患者さんを対象とした研究では、治療後に骨密度が低下し、骨粗鬆症のリスクが高まることが報告されています(Shapiro, 2020)。

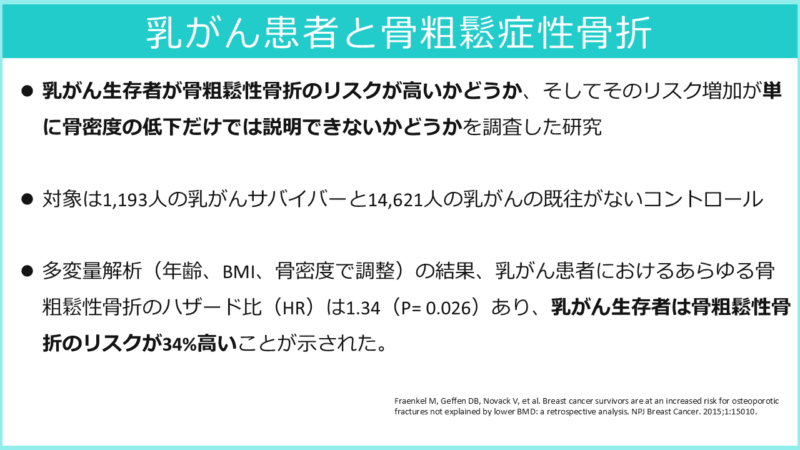

別の研究では、乳がんサバイバーは、骨密度が低くなくても骨粗鬆症性骨折のリスクが高い可能性が示唆されています(Fraenkel et al., 2015) 。

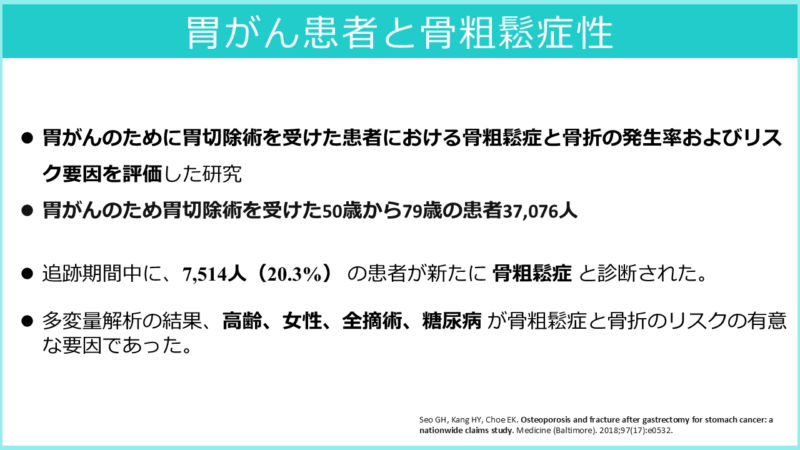

さらに、胃がんの手術(胃切除)を受けた患者さんでは、術後に骨粗鬆症や骨折のリスクが増加することが報告されており、その有病率は32%から42%、骨折の発生率は約40%とされています(Seo GH, et al., 2018)。

なぜ、がん治療で骨粗鬆症になりやすいの?

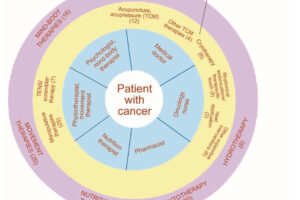

がん治療が骨粗鬆症のリスクを高める主な原因は以下の通りです。

・ホルモンバランスの変化:乳がんのホルモン療法(アロマターゼ阻害薬など)を実施している 閉経後の女性において、エストロゲンの産生を抑制するこれらの薬剤は、骨密度の低下を加速させます(Shapiro, 2020)。前立腺がんのホルモン療法(アンドロゲン除去療法)も骨密度を低下させる可能性があります(Drake, 2013)。

・化学療法による卵巣機能不全: 閉経前の女性が化学療法を受けると、卵巣機能が低下しエストロゲンの分泌が減少することで、骨量減少を引き起こすことがあります(Shapiro, 2020)。

・薬剤の影響:がん治療に伴う様々な症状の緩和に用いられるステロイドは、長期使用により骨形成を抑制し、骨吸収を促進することで骨粗鬆症を引き起こす可能性があります(Shapiro, 2020)。

・栄養吸収の変化:胃の切除により、カルシウムなどの栄養素の吸収が悪くなり、骨の健康が損なわれることがあります(Drake, 2013)。

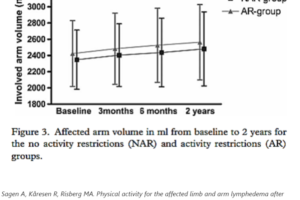

・活動量の低下:がんや治療による倦怠感や食欲不振などにより、身体活動量が低下することも、骨密度の低下につながります。

・がん細胞自体の影響:一部のがん細胞は、骨を破壊する物質を分泌したり、骨の代謝バランスを崩したりすることで、骨粗鬆症を引き起こすことがあります(Guise, 2006) 。

骨粗鬆症のリスクを高める要因

がん患者さんにおける骨粗鬆症のリスクは、以下のような要因によってさらに高まる可能性があります。

・がんの種類と治療法: 上記で述べたように、ホルモン療法や化学療法、放射線療法など、特定の治療法は骨密度低下のリスクが高いです。

・年齢: 高齢であるほど、骨粗鬆症のリスクは高まります(Drake, 2013)。

・性別: 女性は男性に比べて骨量が少なく、特に閉経後はエストロゲンの減少により骨粗鬆症になりやすい傾向があります(Shapiro, 2020)。

・既往歴: 過去にちょっとしたことで骨折をしたことがある方や、家族に骨粗鬆症の方がいる場合もリスクが高まります(Shapiro, 2020)。

・カルシウム・ビタミンDの摂取不足: 骨の健康維持に不可欠な栄養素が不足していると、骨粗鬆症のリスクが高まります(Munoz-Garach et al. 2020)。

・運動不足: 骨に適切な負荷がかからないと、骨密度が低下しやすくなります。

・喫煙: 喫煙は骨密度を低下させ、骨折リスクを高めることが知られています(Shapiro, 2020)。

・過度の飲酒: 過度のアルコール摂取も骨の健康に悪影響を及ぼす可能性があります(Shapiro, 2020)。

・低体重(BMIが低い): 低体重の方も骨密度が低い傾向があります(Shapiro, 2020)。

・特定の病気: 関節リウマチなどの炎症性疾患も骨粗鬆症のリスクを高めることがあります(Briot et al. 2017)。

骨粗鬆症の予防と対策

がん治療による骨粗鬆症のリスクを減らすためには、以下の点に注意することが大切です。

・定期的な骨密度検査: 医師と相談し、適切なタイミングで骨密度検査(DXA検査)を受けることを検討しましょう(Shapiro et al., 2019)。

・バランスの取れた食事: カルシウムやビタミンDを豊富に含む食品を積極的に摂取しましょう(Munoz-Garach et al., 2020)。必要に応じて、サプリメントの利用も検討しましょう。

・適度な運動: 骨に適切な負荷をかける運動(ウォーキング、軽いジョギング、筋力トレーニングなど)を習慣にしましょう(Chahal et al., 2014)。

・禁煙と節酒: 喫煙は控え、アルコールの摂取も適度な量に留めましょう(Shapiro, 2020)。

・転倒予防: バランス訓練や住環境の整備など、転倒を予防する対策を行いましょう。

・薬物療法: 骨粗鬆症と診断された場合は、医師の指示に従って適切な薬物療法(ビスフォスフォネート製剤、デノスマブなど)を行うことが重要です(Shapiro et al., 2019)。

最後に

がん治療後の骨粗鬆症は、早期に発見し適切な対策を講じることで、骨折のリスクを減らし、生活の質を維持することができます。ご自身の骨の健康状態について関心を持ち、定期的な検査や生活習慣の改善に取り組むようにしましょう。

骨粗鬆症の運動についてもう少し詳しく知りたい方はコチラにを参考にしてみてください。

•複数のがんで骨粗鬆症の有病率が高い傾向。特に乳がんや胃がん術後。

•乳がん治療でアロマターゼ阻害剤は骨粗鬆症リスクを高めます。

•胃がん手術後に骨粗鬆症や骨折リスクが増加します。

•高齢や低BMIなどが骨粗鬆症の危険因子。がん治療の影響も。

•DXA検査で診断、Tスコアが重要。

このブログは、ガイドラインや論文などの根拠をもとに情報を発信していく予定です。

しかし、がんの病態や治療方法によっては、お読みになっているがん患者さんにはその情報が当てはまらない場合もあります。

記事の内容を参考に新しく何かを始める場合には、担当の医師や医療従事者にご確認いただくようお願いいたします。

最近のコメント